初心者の強い味方、矢倉囲い

以前に紹介したのですが、初心者の方は玉を囲うだけで、勝率が上がります。

その理由は

・なかなか王手がかからない

・初心者の場合は囲いの崩し方がわからない

などがあり、玉を囲うことは大きなアドバンテージと言えます。

玉を囲うことの重要性はこちらにも書いておりますので、参考にして頂けたら嬉しいです。

そこで今回は、矢倉囲いに特化して紹介します。

囲いの重要性を知っても囲い方を知らない方も多いはず…

そういった初心者の方のことを考え、今回は書きました。

これで矢倉囲いに囲うことができます。

ぜひ参考にしてみてください。

矢倉囲い完成までの道のり

それではここから矢倉囲いの囲い方を紹介します。

後手の手順は一例ですので、基本は先手の指し手を理解して頂けたらOKです。

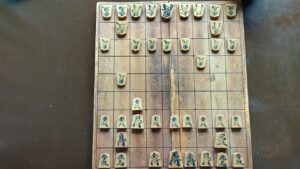

初手からの指し手

▲7六歩 △8四歩 ▲6八銀 △8五歩

▲7七銀 △3四歩(第1図)

矢倉囲いを使う場合は2手目に△8四歩と突かれるケースが多いですが、もし2手目に△3四歩と突かれたら▲6六歩と角道を止めましょう。

今回の手順通りに▲6八銀とすると、△8八角成と角を取られてしまいます。

よくあるうっかりなので気をつけてくださいね。

▲6八銀に△8五歩と突かれたら先手は▲7七銀と上がります。

▲7七角と上がる手も有力ですが、その場合は矢倉囲いに囲う将棋にはならないので、矢倉囲いを目指す場合は▲7七銀と上がりましょう。

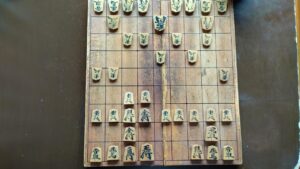

第1図以下の指し手

▲7八金 △5二玉 ▲6六歩 △9四歩

▲5八金 △9五歩 ▲6七金右 △1四歩

▲6九玉 △1五歩 ▲7九角 △5四歩

(第2図)

第1図の局面では▲7八金と上がるのが1番手堅いです。

しかし後手の角道が通っているので怖い、と思う方は先に▲6六歩でも大丈夫。

その後に▲7八金と上がっても問題ありません。

後手が早い段階で△9四歩と突いてきましたが、少し早いのでこの場合は無視しましょう。

早めに▲9六歩と突いてしまうと、後手に攻めのきっかけを与えてしまうからです。

具体的には棒銀からの△9五歩などがあります。

その後は普通に金を近づけて、第2図では矢倉囲いが完成しました。

あとは玉が囲いに入るだけですが、その前に後手は△5四歩と突いてきました。

ここでも大事な手があります。

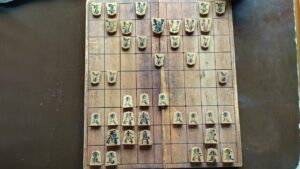

第2図以下の指し手

▲5六歩 △4二銀 ▲6八角 △3二金

▲7九玉 △7二銀 ▲8八玉(第3図)

第2図で大事な手は▲5六歩です。

なぜかと言うと、この手によって角の動ける場所が増えるからです。

逆に後手から△5五歩と突かれると、角がちょっと使いづらい…

これですぐに悪くなるわけではありませんが、ここは突いておくことをおすすめします。

その後は角を動かして玉を8八まで持ってくる。

これで矢倉囲いに無事に囲うことができました。

なおここまでの手順は、あくまでも初心者向けであり、囲いの完成を最優先しています。

少し強くなった方は、途中で飛車先の歩を突いたり、右銀を動かす方が有効だと理解できると思います。

その際は臨機応変に対応し、将棋を楽しんでくださいね。

まとめ

今回のまとめは

・△8五歩と突いてきたら▲7七銀と上がる

・早めの端歩は無視

・角の動ける場所はある程度確保する

です。

初心者の方は、まずは記事の手順を覚えて使ってみてください。

途中で失敗する可能性もありますが、繰り返すことにより覚えることができると思います。

まずは玉を囲う、それだけで勝率は上がるので、ひたすらチャレンジです。

コメント