必至問題とは?

皆様は「必至問題」というものをご存じでしょうか?

「詰め将棋」や「次の一手」はほとんどの方が体験していると思います。

ですが必至問題は意外とマイナーで、知らない方も多いようです。

必至問題とは

設定局面から王手か詰めろの連続で迫り、最後に必至をかける

という問題です。

なお「詰めろと必至」の詳細に関してはこちらをご覧下さい。

ここまで簡単に必至問題について紹介しましたが、実はかなり難しく、敬遠されるかたもいらっしゃいます。

1番やさしい「1手必至」でも、です。

僕も苦手分野の1つとなっており、結構苦労した経験も。

ではどうして難しいのか?

それをこれから紹介します。

意外に難しい必至問題

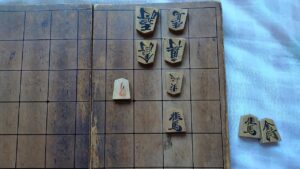

まずはこちらをご覧下さい。

図は▲2三銀と必至をかけた局面です。

この図になったら、後手はどう受けても詰みを免れることはできません。

ですがそれはあくまでも

先手が正しく攻めてきたら

の場合で、当然ながら後手も最善策を尽くしてきます。

先手がそれらをすべて読み切り、後手玉の詰みを読み切るまでが「必至問題」であり、本当に難しい。

今回も後手がこう粘ってきたら、どうでしょうか(粘る図)。

後手は△2二飛と粘ってきました。

それでも先手が最善策を尽くすと、

▲3三桂 △1一玉 ▲2一金 △同飛

▲同桂成 △同玉 ▲2二飛 △3一玉

▲3二と(読み切った図)

までの詰みです。

ですが▲3三桂と詰ましに行ってから、9手かかっています。

詰め将棋だと9手詰め。

初心者や初級者の方では、完璧に詰ますのは厳しいと思います。

こういった現実があるため、必至問題は敬遠されているイメージがあります。

必至問題は相手の応手などもすべて読み切る必要があるため、これを克服すると確かに読みの力がつき、実力もアップします。

ですが現実は、本当に難しい。

なので初心者や初級者の方は

盤に並べて解説を読みながら解く

方法をおすすめします。

最初はわからなくても構いません。

並べていて

相手のこういった粘り方もあるんだな

くらいの気持ちで挑んでOKです。

それを繰り返していくうちに、少しずつ上達していくと思います。

応手が読み切れなかった必至問題

ここでは僕の体験談を。

図は最近挑戦した問題で、3手必至をかけた局面です。

ただ恥ずかしい話ですが、僕はこの問題を解けませんでした。

▲2四桂までは見えましたが、ある応手への攻め方がわからなかったのです。

その応手とは…

△3七飛(粘られた図)でした。

正解を見ると以下

▲4一金 △同玉 ▲3二桂成 △同飛成

▲5三桂 △3一玉 ▲4一金 △同龍

▲同桂成 △同玉 ▲4二飛 △5一玉

▲5二と(正解図)

とのことでした。

僕は▲4一金~▲3二桂成の手順が見えず、完璧には読み切れませんでした。

この問題も△3七飛と粘ってから詰むまでは13手…

3手必至とはいえ、難問でした。

まとめ

今回のまとめは

・必至問題を解くのは初心者には難しい

・難しいのは詰ますまでに手数が長いこともあり、読み切るのが大変だから

・解説を読みながら盤に並べて、流れを味わうのがおすすめ

です。

必至問題は難しいので無理に解こうとはせず、解説を読みながら盤に並べるのがおすすめです。

難しいものを無理に解こうとすると、ストレスがたまります。

それでは将棋の楽しさを失ってしまうので、無理は避けましょう。

挑戦する気持ちになったら、そのときはぜひ挑んでみてください。

コメント